「神ゲー創造主エボリューション」コラボレーション企画

ゲーム試遊&トーク「進化するゲーム、アートとの接近」開催レポート

2025.5.1(木)

文:ドラゴンワサビポテト(ライター)

撮影:金井塚太郎

森美術館で開催中の「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展において2025年4月6日(日)、NHKエンタープライズが主催するゲームクリエイター発掘育成プロジェクト「神ゲー創造主エボリューション(以下、神エボ)」との関連コラボレーション企画が行われた。当日は神エボの歴代受賞者たちによるゲーム5作品の試遊に加え、同コンテストの審査員を務める熊谷美恵氏(KADOKAWAゲーム事業局局長)と谷口暁彦氏(メディア・アーティスト)をゲストに迎えたトークプログラム「進化するゲーム、アートとの接近」が実施。本レポートではその模様をお届けする。

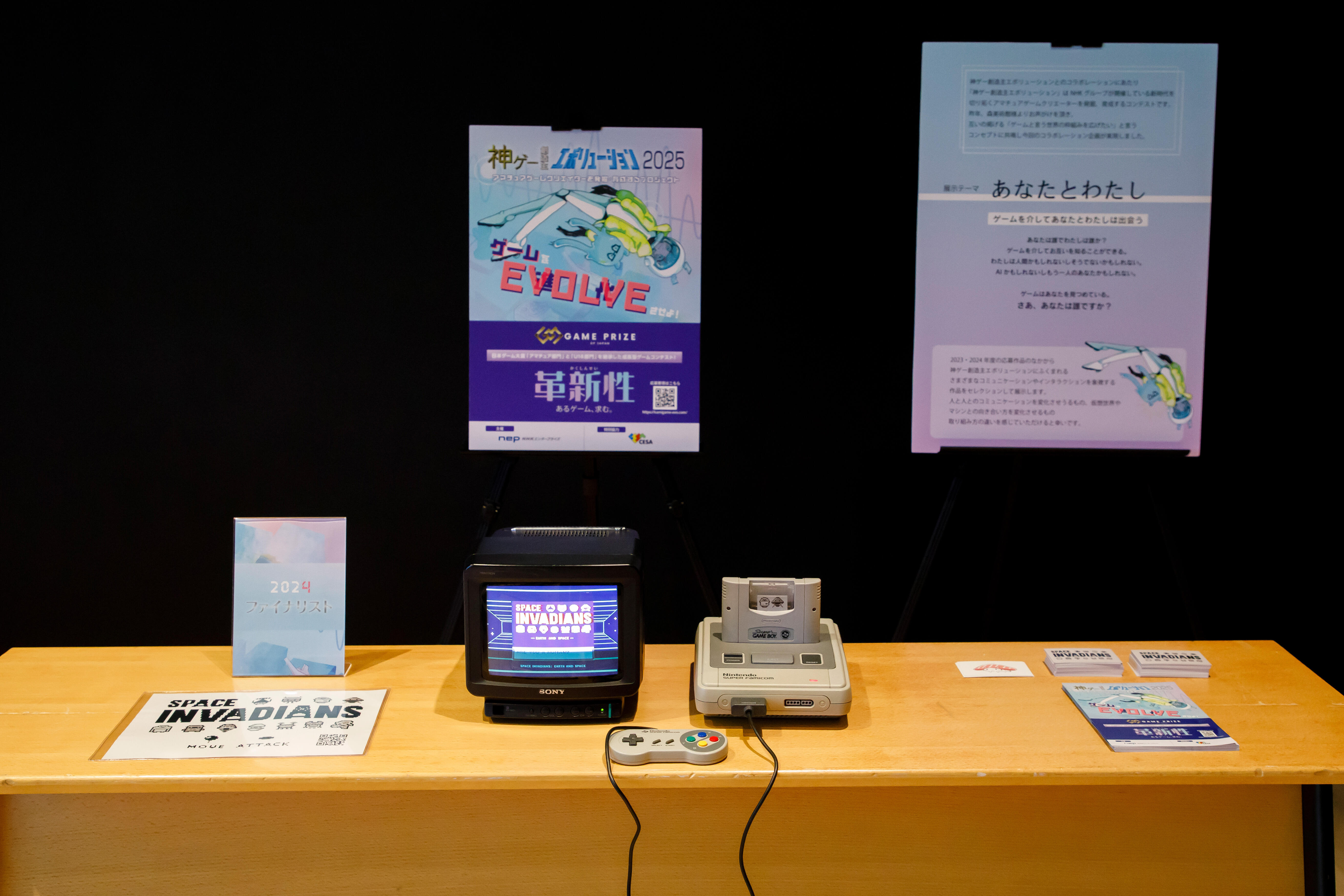

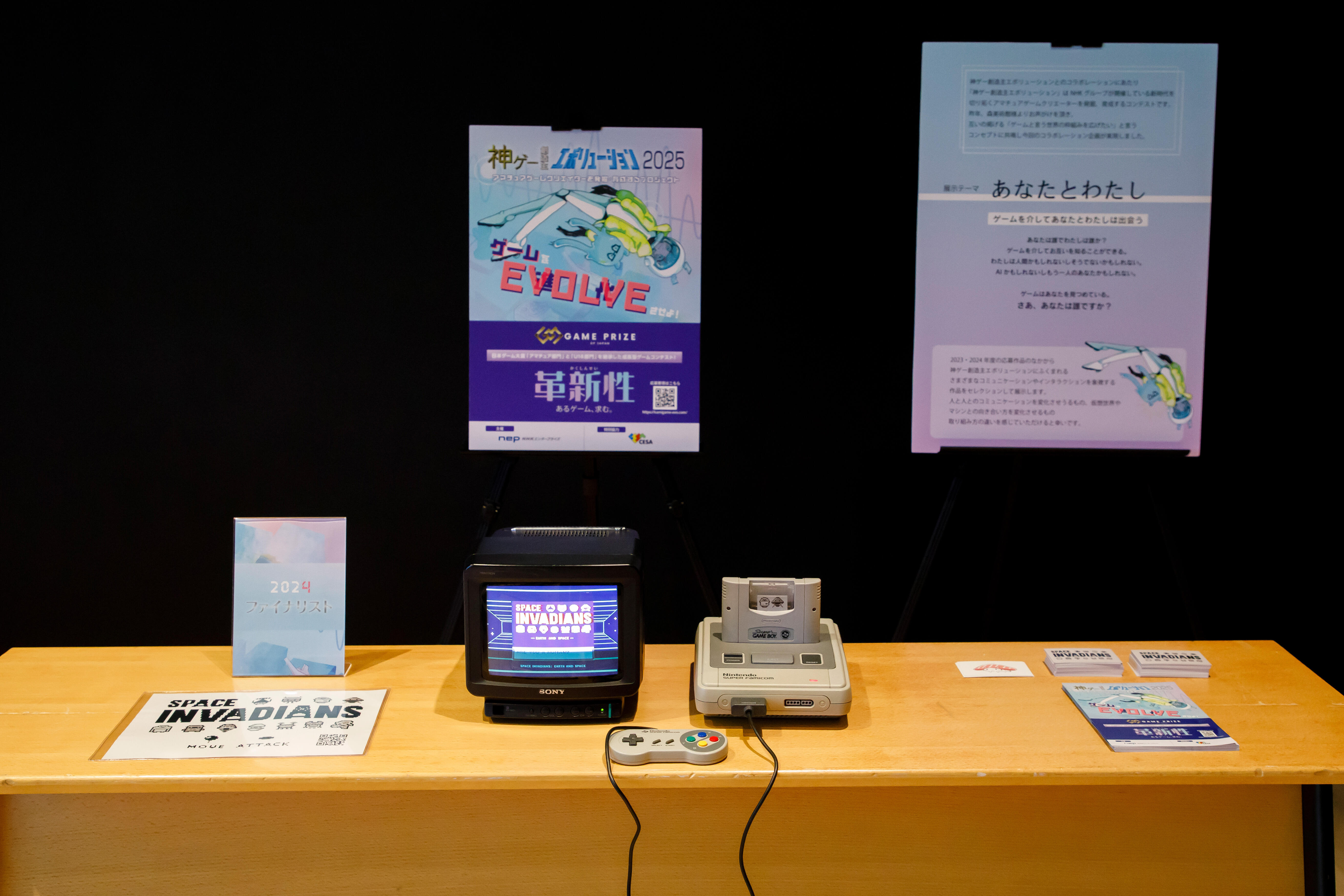

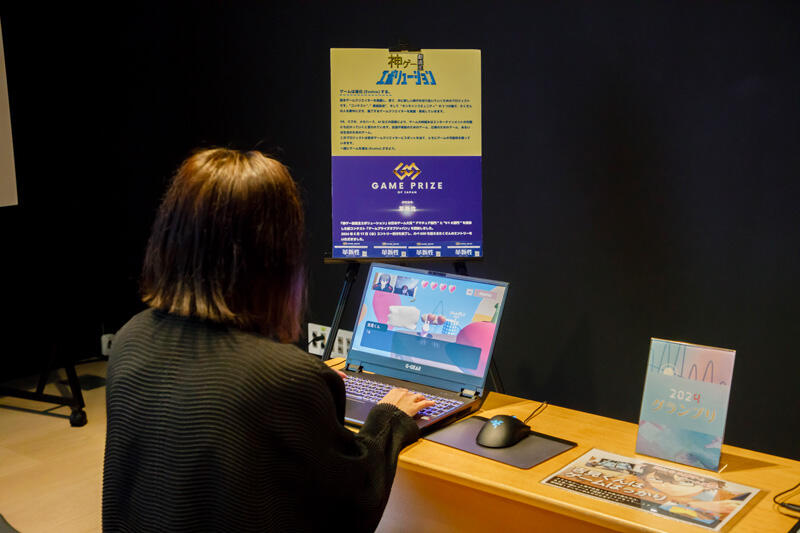

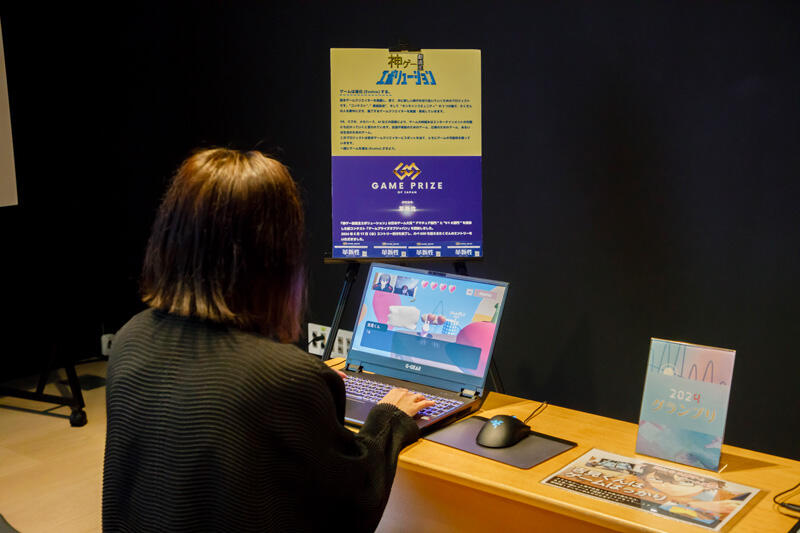

ゲームセンターのような雰囲気の試遊会場は「マシン・ラブ」展に隣接していたこともあり、親子連れや海外からの来場者を含む多くの人々で賑わっていた。トークプログラムの冒頭では、NHKエンタープライズの吉田拓史氏が神エボの概要を説明。ゲームを娯楽以外の領域へと拡張し得る“革新性”を重視したコンテストの開催をはじめ、その様子を伝える番組コンテンツの制作と放送、ゲームイベントへの出展や業界関係者によるフィードバック機会の提供といった具体的な取り組みが紹介された。

また、当日の試遊イベントに出展していた神エボの歴代受賞者2組も登壇。ウェブカメラによる顔認識技術を用いたホラーゲーム『目隠シ』を手がけた國富空太氏(O.I.L.)は、操作入力の一部を目の開閉によるプレイヤーの身体的行為に置き換えた、独自の恐怖体験を味わってほしいと語った。

2台のスマートフォンをコントローラーとしてカギをゴールまで運ぶ協力型ゲーム『指・ひも・カギ』を制作した薄羽涼彌氏は、スマホを使用する際に「板を指でこする」運動の共通性から着想を得たと話す。このコンセプトは1台のスマホに2人で指を乗せ、息をあわせてステージクリアを目指す『ゾウだけが解けるパスワード』へと引き継がれていく。ゾウのモチーフについては、高い知性や協調性を持つ愛らしさが、他人のスマホへ触れる心理的障壁を和らげるのではと考え導入した背景も明かされた。

続けて熊谷氏が、セガ在籍時に約50作品ものゲーム開発を率いたプロデューサーとしての立場から、今日に至るまでの同業界の変遷を振り返った。

熊谷氏がゲーム業界に携わり始めた1993年前後はインターネットの黎明期でもあり、Windows95や携帯電話の登場とも重なる、テクノロジーが大きな変化を迎えていた時代。軍事産業や研究開発機関で誕生した先進技術が民間利用へと普及し、SF的な想像力が現実のものとなる「仮想現実の民生品化」が加速していったと熊谷氏は話す。エンターテインメント分野への活用も進むなかで、3DCDやメディアとしてのビデオゲームに関心を寄せるクリエイターも多く現れ、スティーヴン・スピルバーグやマイケル・ジャクソンといった著名人もリサーチ目的でセガを訪れていた。

さらに熊谷氏は、セガで自身の入社面接を担当したゲームクリエイター・水口哲也氏の思想についても触れた。音楽シューティングゲーム『Rez』などの代表作で知られる水口氏は、ビデオゲームを「五感を使った体験そのものをパブリッシング可能な唯一のメディア」だと捉えていたという。一方で近年は多種多様なゲームエンジンや販売プラットフォームの登場により、ゲーム制作がスタジオなどの集団作業から個人の領域へと拡張しつつあると熊谷氏は指摘。プロとアマチュアが肩を並べ、同じ土俵で作品をパブリッシングできるのは今の時代ならではの状況だと語り、この先ゲームとアートの交差点がより広がっていくことへの望みを寄せた。

続いて谷口氏より、ゲームとコンテンポラリーアートが重なり合う中間領域(ゲームアート)についての解説が行われた。

ゲームとアートの交わりはビデオゲームで盛んになる以前から確認され、1960年代のフルクサス運動においても萌芽が見受けられると谷口氏はいう。当時マルセル・デュシャンやオノ・ヨーコなどのアーティストたちがチェスを題材にした作品を多く制作していたことや、フルクサスの創始者であるジョージ・マチューナスが手がけた、特殊な形状のラケットで卓球をするといった「アナログゲームにおける遊び」をアート表現として扱う事例の数々が紹介された。こうした実験性がビデオゲームへと移行していくなかで、1970年代には反戦運動の影響下で非競争的な遊びを模索する「The New Games Movement」が生まれ、その中心人物であったゲームクリエイターのバーニー・デ・コーヴェンによる最初期のビデオゲームアート『Alien Garden』が1982年に現れる。

また谷口氏は、ゲームとアートの共通点としての「遊びのメタコミュニケーション性」についても言及。遊びとは高度な知性を持った動物間に生じる、「これは本当ではない(嘘である)」という否定的なメタメッセージの共有に支えられた出来事である。コントに漫才といった笑いのフォーマットや、ルネ・マグリットの『イメージの裏切り』などの例を見ても、リアリティの水準を操作する行為が遊びが成立する条件の一種になっていると谷口氏は指摘した。

それから谷口氏は、「マシン・ラブ」展のアドバイザーとして企画を担当した「インディー・ゲームセンター」にも触れた。「愛/LOVE」と題して異なる2者の関係に迫ったキュレーションの意図とともに、選定した6作品を個別に紹介。メタコミュニケーションを軸としたフィクションが現実とつながり意味の反転や越境がしばしば起きる点において、ゲームとアートが接続し得る可能性は十分にあり、「マシン・ラブ」展で取り上げられているようなゲームエンジンによる映像作品の登場とも重なってきているのではないかと話した。

熊谷氏と谷口氏それぞれの発表が終了した後、森美術館アソシエイト・キュレーターの矢作学氏が進行役となり、3者によるトークセッションが展開。当日の試遊作品や「マシン・ラブ」展の感想を聞くなかで、熊谷氏はゲームエンジンやAIを“画材”に「ゲームとは異なる新たなアート表現」への昇華が見られる点が印象深いと話した。それを受け谷口氏は、ビデオゲーム自体が日常的に触れている視覚表現として実生活内の空間にも浸透してきており、こうした動きはポスト・インターネットの文脈にも近い状況なのではないかと分析する。矢作氏もまた、「マシン・ラブ」展の出展作家であるルー・ヤン(陸揚)を例に挙げ、仏教の教えをより広く世界に届ける手段として現代社会を生きる人々の目が慣れ親しんだデジタルな映像表現が制作に用いられていると付け加えた。

さらに矢作氏から、コミュニケーションツールとしての「ゲームとインフラ」の関係について話題提起がなされた。熊谷氏はこれに対し、各家庭からオンラインへと複数人でのゲームプレイ環境は拡張されつつあるものの、電子マネーの追加ポイント獲得チャンスや就活システムの内定数比較データなど、生活の周辺領域においても偶発性を取り入れたり競争的欲望を煽ろうと試みたりするような構造が根差してきていると述べた。谷口氏はGoogle ストリートビューの登場以降、インターネット空間は実生活のレイヤーのひとつへと変貌を遂げたが、ビデオゲームやオンラインゲームのコミュニティではいまだに閉じたユートピアめいた世界が残り続けているようだと所感を語る。

その後、神エボの審査において、アーティストとしても活動する谷口氏がどのような視点を持ち込もうとしているかが矢作氏より尋ねられた。谷口氏はゲームアートの実験性が「こんなのゲームじゃない」と批判されがちな傾向について触れ、そうした部分にゲームの新しい表現の可能性を見ていると話す。また熊谷氏は、作中の登場人物とビデオ通話をしながら協力してゲームを進めていく設定の『吉見くんはゲームばっかり』(ビューティーズINFINITY/女子美術大学)を審査した際、「この作品は現代のゲーム体験のアーカイブとしても機能するだろう」という他の審査員のコメントを受け、作品のクオリティにとどまらないアーティスト的な観点での作品の評価に大きく刺激されたと明かした。

最後に、「マシン・ラブ」展や当日のイベント全体を振り返り、ゲームは消費や受容をするだけでなく誰もが作り手として積極的にシステムを生産する側に回れる重要性を矢作氏が語ると、熊谷氏と谷口氏が自らの立場から応答。商業的な成功とは異なるアプローチで、テクノロジーの背景にある権力をDIYによって理解し組み替えていく試みのなかに、新たなイノベーションが起きることを期待したいと締めくくった。