環境危機に対して、現代アートができること

世界共通の喫緊の課題である環境危機に対し、現代アートがどのように向き合い、私たちの問題としていかに意識が喚起されるのか。世界16カ国、34人のアーティストが作品に込めたコンセプトや隠喩、素材、制作プロセスなどを読み解き、ともに未来の可能性を考えます。

日本の社会や現代美術史をエコロジーの観点から読み解く

ゲスト・キュレーターのバート・ウィンザー=タマキによる「第2章:土に還る 1950年代から1980年代の日本におけるアートとエコロジー」では、1950年代から1980年代に日本のアーティストが、当時社会問題となっていた公害や放射能汚染問題にどのように向き合ってきたかを紹介します。昨今、世界各地で環境問題に関する展覧会が開催されていますが、なかでも本章は、本展を日本の文脈から特徴づけるユニークな試みです。

モノよりネットワーク:世界が注目する国際的なアーティストの新作多数

できる限り作品というモノ自体の輸送を減らし、作家本人が来日し、新作を制作してもらうことを計画しました。アーティストを文化の媒介者と捉え、モノの移動よりも、人的なネットワークや繋がりを構築することにエコロジカルな価値を見出します。日本でのリサーチに基づいて制作された新作群は、展示室のスペースの半分以上を占めます。

日常を再利用する

本展では、身近な環境にあるものを素材として再利用した作品が多く出展されます。森美術館の1キロメートル四方に生えている植物を調査・採取して押し花にするジェフ・ゲイスの作品、六本木から銀座への道すがら発見したものを組み込んだケイト・ニュービーのインスタレーション、インドのアランで解体された日本籍のケミカル・タンカーの計器を用いて、海洋環境について、2つの場所と視点から考えるダニエル・ターナーの新作、ゴミを高温で溶解させたスラグと大理石を並置する保良雄のインスタレーション、貝殻を観客が踏みしめる感覚と音を体験できるニナ・カネルの作品など様々です。なお、カネルの観客によって粉砕された貝殻は、展覧会終了後、セメントの原料としてさらに再利用される予定です。

環境に配慮した展示デザイン

前の展覧会の展示壁および壁パネルを一部再利用し、塗装仕上げを省くことで、環境に配慮した展示デザインとなっています。また、世界初の100%リサイクル可能な石膏ボードを採用するほか、再生素材を活用した建材の使用、資材の再利用による廃棄物の削減など省資源化に取り組みます。

《マッスル・メモリー(7トン)》

2022年

海生軟体動物の殻を利用した造園材料

サイズ可変

展示風景:「テクトニック・テンダー」ベルリーニッシェ・ギャラリー(ベルリン)

撮影:Nick Ash

※参考図版

《マッスル・メモリー(7トン)》

2022年

海生軟体動物の殻を利用した造園材料

サイズ可変

展示風景:「テクトニック・テンダー」ベルリーニッシェ・ギャラリー(ベルリン)

撮影:Nick Ash

※参考図版

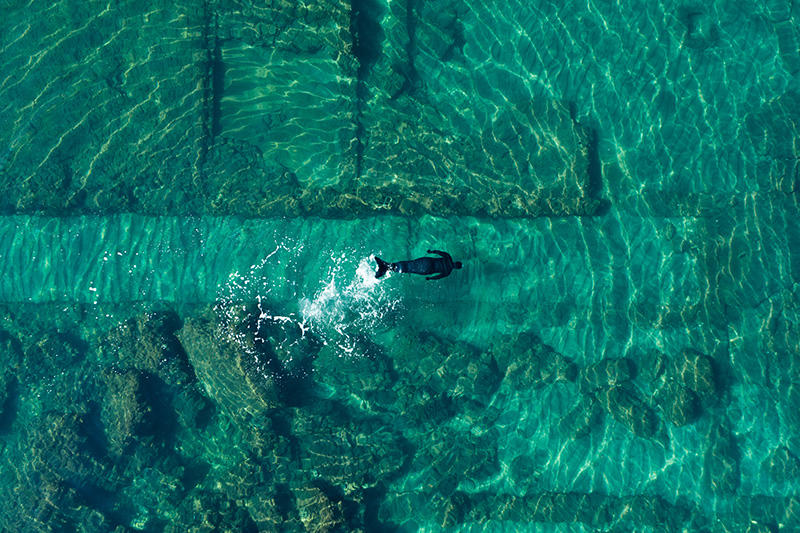

《時の矢》

2023年

ビデオ・インスタレーション

16分

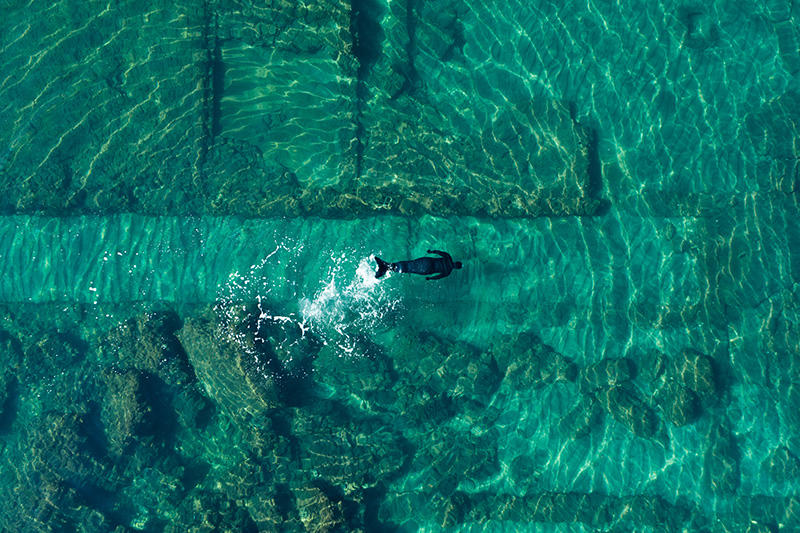

《時の矢》

2023年

ビデオ・インスタレーション

16分